Статья посвящена размещению атомных станций малой мощности (АСММ) в труднодоступных районах Крайнего Севера России. Рассматривается роль АСММ в обеспечении коммунальных и промышленных потребителей электроэнергией и теплом по сниженным тарифам. Обозначены ключевые проекты, включенные в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ.

Подчеркивается значимость АСММ в контексте энергоснабжения: такие станции способствуют снижению тарифов и улучшению экологической ситуации в районах с ограниченными энергетическими ресурсами. Увеличение доли ядерной энергетики в этих регионах может стать важным шагом к обеспечению устойчивого развития и поддержанию жизненных стандартов населения.

Бруно Комби, основатель и президент международной ассоциации «Защитники природы за ядерную энергию» (EFN): «Ядерная энергия является единственным ресурсом, способным удовлетворить энергетические нужды планеты в XXI веке и сделать возможным развитие бедных стран, в то же время оберегая окружающую среду».

Энергетическая система районов Крайнего Севера характеризуется значительной децентрализацией и практически не имеет доступа к Единой системе энергоснабжения России. В этих удаленных регионах функционирует более 10 тысяч дизельных электростанций различных мощностей. Теплоснабжение осуществляют котельные, преимущественно работающие на угле. Из-за недостатка надежных транспортных связей, таких как железные дороги, нефтепродуктопроводы и газопроводы, доставка топлива осуществляется водным транспортом в навигационный период или по зимникам – временным зимним дорогам, доступным лишь при отрицательных температурах.

Помимо твердого и жидкого топлива, тепловые электростанции на Крайнем Севере используют газ местных газоконденсатных месторождений. Например, ТЭЦ-1, 2 и 3 в Норильске используют природный газ из Мессояхского месторождения; ТЭЦ и ГРЭС-1 и 2 в Якутске работают на природном газе Средневилюйского месторождения.

В 1974 году была введена в эксплуатацию Билибинская атомная электростанция (АЭС) с реакторами малой мощности (48 МВт) (рис. 1). В 2020 году в порту Певек начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов».

Рисунок 1. Билибинская АЭС

Из-за вышеописанных особенностей районы Крайнего Севера находятся в неценовых и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Ценовые зоны оптового рынка – территории, определяемые Правительством Российской Федерации, на которых происходит формирование равновесных цен оптового рынка в порядке, установленном федеральным законодательством и правилами оптового рынка. Неценовые зоны оптового рынка – территории, определяемые Правительством Российской Федерации, в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы – энергетические системы, находящиеся на территориях, определяемых Правительством Российской Федерации, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует (рис. 2).

Рисунок 2. Схема деления территории России на ценовые и не ценовые зоны

Технологическая изоляция районов Крайнего Севера приводит к высоким тарифам на электроэнергию. Например, в Республике Саха (Якутия) тариф достигает 8,58 руб./кВт·ч, а в Чукотском автономном округе – 10,09 руб./кВт·ч, что примерно в два раза выше, чем в ценовых зонах.

В 2024 году Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О распространении механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ)». По информации из парламентской базы данных, документ вносит изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», который предполагает наделение правительства полномочиями по определению отдельных частей ценовых зон ОРЭМ, которые ранее относились к неценовым зонам оптового рынка. В законопроекте речь идет о таких регионах, как Дальний Восток, Республика Коми и Архангельская область. Однако для реализации этого закона необходимо создать эффективные объекты генерации электроэнергии и магистральные линии электропередачи.

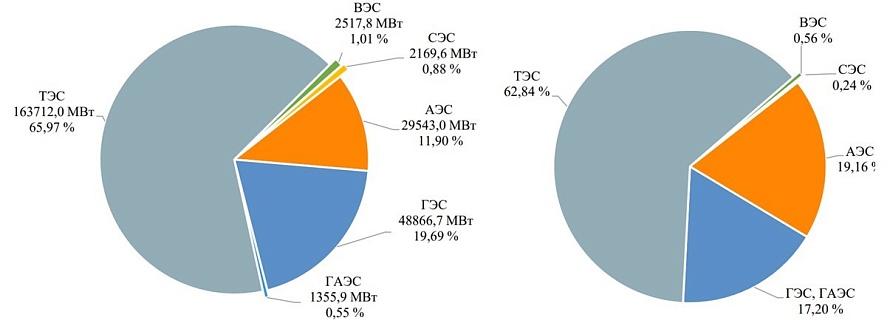

В энергетике применяется термин «коэффициент использования установленной мощности» (КИУМ), который представляет собой отношение фактически выработанной электроэнергии к количеству электроэнергии, которая могла бы быть выработана при максимальной загрузке электростанции. Согласно данным системного оператора единой энергетической системы России, наименьший коэффициент наблюдается у ветровых (ВЭС – 31,1 %) и солнечных (СЭС – 14,7 %) электростанций. В структуре установленных мощностей энергосистемы России доля ВЭС и СЭС составляет менее двух процентов и они производят лишь 0,8 % всей электрической энергии в ЕЭС. По данным Госкорпорации «Росатом», КИУМ атомных электростанций в России составляет 86,21 %. АЭС производят 19,16 % электрической энергии при установленной мощности, равной 11,9 % от общей мощности генерирующего оборудования ЕЭС. КИУМ гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС) в среднем составляет 45 %, а для малых ГЭС – 42,2 % (рис. 3).

Рисунок 3. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по состоянию на 01.01.2024 и структура производства электрической энергии ЕЭС России в 2023 году

Из изложенного следует, что наиболее эффективным способом производства электроэнергии являются атомные электростанции (АЭС). Себестоимость производства электроэнергии на АЭС сопоставима с себестоимостью на тепловых электростанциях (ТЭС), тогда как наибольшая себестоимость наблюдается на солнечных (СЭС) и ветровых электростанциях (ВЭС). Самую низкую себестоимость имеет производство электроэнергии на крупных гидроэлектростанциях (ГЭС).

Промышленные ядерные реакторы классифицируются на две основные группы:

-

реакторы на быстрых нейтронах;

-

реакторы на медленных (тепловых) нейтронах.

Реакторы на быстрых нейтронах используют уран-238 (U-238) и отработанное ядерное топливо, при этом уран-238 является слабо радиоактивным и составляет 99,3 % природного урана. В то же время, реакторы на тепловых нейтронах используют уран-235 (U-235), который радиоактивен и составляет 0,7 % массы природного урана.

В сентябре 2022 года один из двух существующих в мире промышленных ядерных реакторов на быстрых нейтронах БН-800 успешно переключился на использование продуктов, образующихся при работе классических атомных станций и отходов обогащения, что обозначает окончание замыкания ядерного цикла. Замкнутый ядерный топливный цикл предполагает переработку отработанного ядерного топлива для извлечения делящихся материалов и повторного изготовления ядерного топлива, которое затем загружается обратно в реактор.

Атомные энергоблоки делятся на наземные и морские, последние также известны как плавучие блоки. В последние годы наблюдается активное развитие атомных станций малой мощности (АСММ), или малых модульных реакторов (SMR – small modular reactor). Одной из ключевых характеристик SMR является высокая степень заводской сборки оборудования в виде отдельных модулей. По классификации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к SMR относятся станции мощностью до 300 МВт, а реакторы мощностью до 30 МВт обозначаются как микрореакторы (MR – microreactors).

МАГАТЭ регулярно публикует обзорные отчеты по существующим проектам SMR и MR. В 2011 году было зарегистрировано 45 проектов, в 2016 году их количество увеличилось до 48, а в 2018 году достигло 56. Согласно обзору 2020 года, было рассмотрено более 72 проектов, разрабатываемых в почти двух десятках стран, из которых 17 проектов были российскими. В 2024 году число активных проектов снизилось до 68; они были классифицированы следующим образом:

-

14 водо-водяных реакторов наземного базирования;

-

6 водо-водяных реакторов морского базирования;

-

13 микрореакторов;

-

10 жидкометаллических реакторов на быстрых нейтронах;

-

14 газоохлаждаемых реакторов;

-

11 реакторов на расплавленных солях.

Наземные АЭС

Первую в мире современную наземную АСММ построят в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса Якутии. Энергоснабжение Усть-Янского улуса обеспечивают более 140 дизельных электростанций, для которых ежегодно завозится более 75 тысяч тонн дизельного топлива. С появлением атомной станции в Усть-Куйге появится возможность снизить тарифы на электроэнергию в два раза и улучшить экологическую обстановку в Усть-Янском улусе за счет отказа от дизельных электростанций. Проект строительства в Якутии первой в стране атомной станции малой мощности вошел в стадию активной реализации. Госкорпорация «Росатом» и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса. По поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сформирован Комплексный план по созданию в республике Кючусского кластера месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии от мощностей атомной станции малой мощности. План находится на стадии утверждения.

АСММ проектируются на основе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н. Подобные реакторы уже были применены на судах отечественного атомного ледокольного флота. В настоящее время восемь реакторов РИТМ-200 функционируют на четырех универсальных ледоколах проекта 22220 (ЛК-60Я), таких как «Арктика». Реактор РИТМ-200 относится к четвертому поколению реакторных установок гражданского судового класса и примечателен тем, что в нем реализован переход от блочной компоновки к интегральной. Это, в сочетании с примененными инженерными решениями, обеспечивает двукратное снижение массы и габаритов.

Плавучая АЭС

История плавучих атомных электростанций (ПАЭС) с относительно большой мощностью началась в послевоенное время. В условиях активного индустриального роста возникла острая необходимость в обеспечении электроэнергией промышленных и военных объектов, а также рабочих поселков Крайнего Севера. Строительство стационарных теплоэлектростанций в таких удаленных и сложных условиях является технически сложным и экономически нецелесообразным. В начале 1960-х годов была инициирована разработка проектов плавучих электростанций.

Среди достижений этого периода стоит отметить строительство шести плавучих генераторных электростанций (ПЛЭС) «Северное сияние» на Тюменском судостроительном заводе в 1960–1970-х годах (рис. 4). Эти электростанции, оснащенные газотурбинными установками, имели общую мощность 20 МВт и стали важной частью энергетического обеспечения северных регионов России.

Рисунок 4. ПЛЭС «Северное сияние»

Многолетняя эксплуатация ПЛЭС «Северное сияние» продемонстрировала высокую эффективность плавучих энергоблоков, что в свою очередь способствовало разработке концепции плавучей тепловой атомной электростанции (ПАТЭС). В 2019 году в порту Певек была введена в эксплуатацию единственная в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов», построенная в Санкт-Петербурге (рис. 5). Эта станция предназначена для производства как тепловой, так и электрической энергии и в будущем должна заменить Билибинскую АЭС, которую планируется вывести из эксплуатации.

На номинальном режиме «Академик Ломоносов» способен выдавать на берег 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепла. Заявленные характеристики позволяют этой ПАТЭС обеспечивать теплом и электричеством населенный пункт с населением до 100 тысяч жителей. ПАТЭС не только решает задачи по замещению мощностей Билибинской АЭС, но и предоставляет возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности связанных с Баимской рудной зоной. В настоящее время ведется строительство четырех новых ПАТЭС, что свидетельствует о дальнейшей актуальности и потенциале развития плавучих атомных станций для решения энергетических задач в удаленных и труднодоступных регионах.

Рисунок 5. ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Размещение атомных станций малой мощности (АСММ) в труднодоступных районах Крайнего Севера способствует решению проблемы обеспечения коммунальных и промышленных потребителей электроэнергией и теплом по сниженным тарифам. АСММ нашли отражение в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2024 года № 4153-р). В соответствии с этой схемой предусмотрены следующие объекты:

-

Норильская АСММ в Красноярском крае, город Норильск;

-

Якутская АСММ в Республике Саха (Якутия), Усть-Янский улус, поселок Усть-Куйга;

-

Чукотская АСММ в Чукотском автономном округе, Иультинский район;

-

малая плавучая атомная электростанция «Баимский» в Чукотском автономном округе, мыс Наглейнгын, городской округ Певек.

Эти проекты направлены на улучшение энергетической безопасности и устойчивого развития удаленных регионов, что выражается в обеспечении доступности надежного и экологически чистого источника энергии.