В последние несколько лет в России на государственном уровне теме мастер-планирования уделяется приоритетное внимание. Разработка и реализация мастер-планов для городов Дальнего Востока и Арктики стала задачей стратегической значимости для всей страны и осуществляется под контролем Президента РФ В. Путина. Но и помимо данных приоритетных направлений процесс разработки мастер-планов стал практически общепринятой практикой по всей стране и в него вовлечены как органы государственной власти, так и частные заказчики. На ближайшее будущее поставлена цель разработки 200 мастер-планов городов по всей стране.

В этих условиях важным представляется изучение уже наработанного опыта мастер-планирования как в России, так и отчасти за рубежом. Так как процесс стандартизации и закрепления правового статуса подобных документов на момент написания статьи еще не завершен, но близок к окончанию, интересно будет осмыслить сложившиеся подходы и практики мастер-планирования, которые, хотя до сих пор и не имели четких закрепленных стандартов, оказывались достаточно разнообразными по содержанию и целям. Наработанный опыт мастер-планирования позволяет сделать определенные обобщенные выводы. Например, даже без четко проработанного законодательства в России полустихийно сложилось свое понимание и общее, усредненное представление о том, что такое мастер-план города.

Для выполнения указанной задачи нами были проанализированы находящиеся в публичном доступе презентации и другие доступные материалы для 20 мастер-планов городов России и в дополнение к ним 6 зарубежных мастер-планов (или, учитывая разночтения в переводе и терминологии, идентичных по сути документов).

В рамках нашей работы мы проанализировали, как разработчики сами для себя определяют, что же такое мастер-план, каким образом выстроена структура документа и что он в себе содержит, что представляет собой с точки зрения самого замысла и сути. При анализе различных практик, методик и техник, применяемых в мастер-планировании, мы уделили особое внимание блоку работы с общественным мнением и жителями города.

Определение, суть документа и правовой статус.

С точки зрения представленных в самом документе определений у российских мастер-планов существует достаточно большое количество вариантов. Однако чаще всего речь идет не о принципиальных различиях, а о разных формулировках одного и того же. В определениях мастер-планов есть четко прослеживаемые общие моменты и даже формулировки.

Приведем некоторые определения-формулировки понятия «мастер-план» для демонстрации.

Улан-Удэ – «руководство к действию, на основе единого видения, которое связывает пространство (схема территориального планирования, генеральный план, регламенты застройки), экономику (стратегия социально-экономического развития, заявки на федеральное финансирование и оптимизация региональных и муниципальных программ) и приоритетные проекты развития»;

Биробиджан – «план пространственного развития города, концепция, которая определяет принципиальные решения по планировке, основные приоритеты развития и ключевые этапы изменений»;

Норильск – «документ стратегического пространственного планирования города, направленный на повышение привлекательности города через реализацию принципиально новых политик, в том числе градостроительной».

В целом же наиболее часто встречавшаяся нам формулировка не только определения сути мастер-плана, но и его правового позиционирования, сводила мастер-план к стратегии пространственного развития.

Мастер-план, с точки зрения отечественных разработчиков, – это стратегический, концептуальный документ, сочетающий пространственное планирование и экономическое планирование.

Зарубежный опыт. При трактовке определений и, самое главное, общего понимания и содержания понятия «мастер-план» или того, что мы подразумеваем под иностранными аналогами этого термина, ситуация обстоит сложнее. По этой теме написано немало материалов, можно отметить лишь огромное разнообразие терминов и различие их трактовок в зависимости от особенностей законодательства. Часто под термином «мастер-план» в иностранных источниках (преимущественно англоязычных) понимается аналог какого-либо комплексного или генерального плана для определенной территории либо в целом документ, предназначенный для формулирования стратегического видения развития.

Применительно к изученным нами документам можно отметить, что близкий и по своему наполнению, и по общему подходу к разработке «мастер-план 2030» для Нур-Султана (Астаны) определен как «социально-экономическая стратегия пространственного развития города, с учетом различных групп интересов». Иначе говоря, здесь мы видим сходный подход к пониманию мастер-плана как стратегического документа, соединяющего пространственное и экономическое планирование.

Что касается других рассмотренных планов, то, например, достаточно большой и подробный Стратегический план Лондона – это также в первую очередь стратегия пространственного развития, которая, помимо прочего, разработана и для муниципалитетов, входящих в него. В документе указывается, что он представляет собой «общий стратегический план для Лондона, устанавливающий интегрированные экономические, экологические, транспортные и социальные рамки для развития города в следующие 20–25 лет».

Разработанное для Амстердама «Структурное видение» является основой для анализа пространственных планов и для определения инвестиционных программ города. Но прежде всего Структурное видение Амстердама — «это перспективный сценарий будущего».

Что касается правового статуса мастер-планов уже в России, то определение правового статуса, положения в системе законодательных актов и способа утверждения мастер-планов до сих пор, до принятия соответствующего законодательного акта, является одним из самых проблемных и неопределенных моментов во всей процедуре мастер-планирования. В ноябре 2024 года Минстрой России опубликовал законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», в рамках которого мастер-план рассматривается исключительно как градостроительный документ, по крайней мере, на момент публикации первой версии. Само же обсуждение и корректировка законопроекта продолжаются до сих пор.

В рамках сложившейся практики мы имеем дело с ситуацией, при которой основанием для утверждения мастер-плана на уровне субъектов РФ являются приказы, решения межведомственных рабочих групп, а по итогам разработки некоторые мастер-планы утверждаются распоряжением Правительства РФ в качестве долгосрочных комплексных планов социально-экономического развития (это характерно для ряда приоритетных планов дальневосточных городов).

Важной особенностью практики разработки мастер-планов в отечественных условиях является то, что заказчиком создания документа чаще всего является не непосредственно администрация города, а структура федерального или регионального уровня, которая не отчитывается напрямую перед соответствующими представительными и законодательными органам власти.

Общераспространенной является практика, когда мастер-план не утверждается сам по себе в целом как документ, а утверждаются в отдельных правовых актах конкретные проектные практические решения – решения о комплексном развитии территории, одобрение финансирования на те или иные проекты.

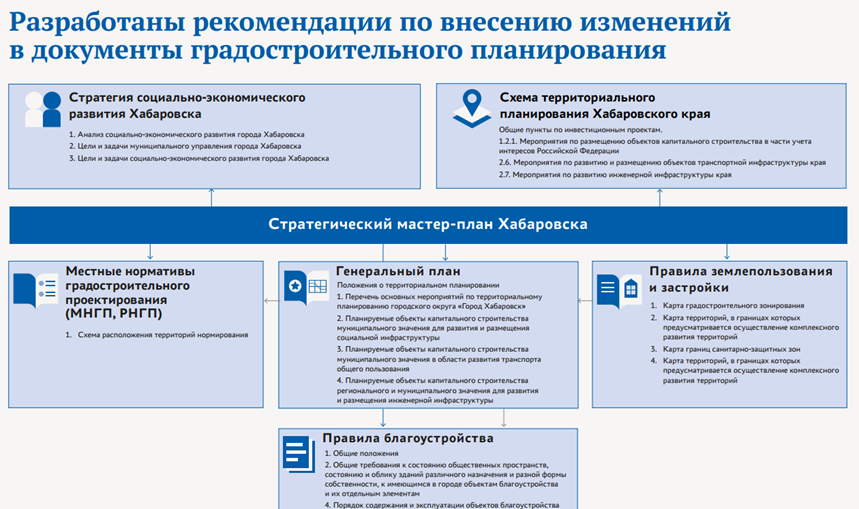

Хороший пример, как этот процесс реализуется на практике, можно показать на мастер-плане Хабаровска.

Характерной особенностью планов (мастер-планов) городов за рубежом, (в первую очередь речь идет все-таки о странах Европы), является тот факт, что несмотря на серьезные различия в статусе и наполнении, в названиях, такие планы всегда закреплены законодательно и разрабатываются напрямую по заказу муниципалитета и, соответственно, утверждаются чаще всего на уровне местных органов законодательной власти.

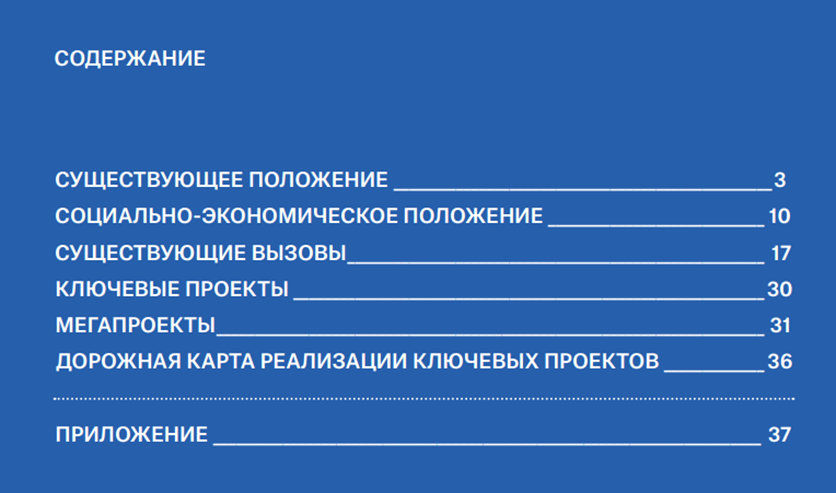

В отношении структуры мастер-планов в российской практике сложился определенный стандарт наполнения. Несмотря на то что структура и тематическое, блоковое содержание почти каждого мастер-плана достаточно индивидуальны, при их анализе можно выделить определенное число обязательных разделов, тем, направлений, присутствующих иногда под разными названиями во всех документах такого типа.

Наиболее часто встречающийся подход к определению содержания мастер-плана предполагает выделение нескольких крупных смысловых блоков, включающих комплексный анализ (экономический, пространственный и т. д.); блок, посвященный определению целей и задач, оценке потенциала и вызовов, определению приоритетов, принципов, миссии и видения, образа будущего города; концепцию или стратегию пространственного развития, сценарий или сценарии развития, перечень проектов, оценку стоимости, финансово-экономическое обоснование.

Примеры.

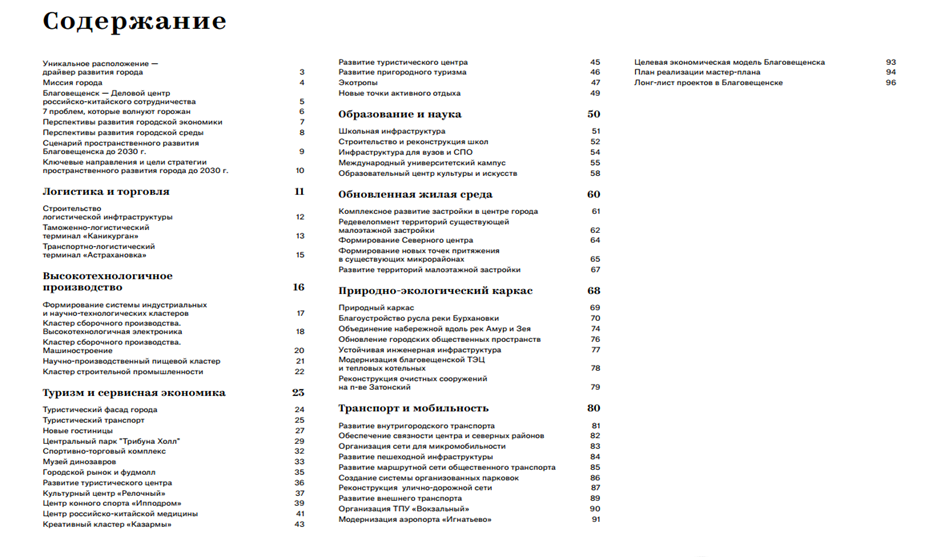

Другой нередко встречающийся подход предполагает отказ от выделения таких крупных смысловых блоков и разделение содержания по конкретным отраслям жизни города (за исключением определенной вводной части, где даются общие принципы, цели и задачи, миссия и т. д.). Часто эти отрасли городского развития описываются именно в контексте того, что они были выбраны приоритетными для данного города.

Достаточно интересным нам представляется вопрос о качественной, сущностной характеристике отечественных мастер-планов. Если говорить про российские мастер-планы, то, описывая их структуру по главам и тематикам, можно отметить, что несмотря на различия в подходах к построению материалов, такие документы в целом содержат идентичный набор данных: определенный общий анализ ситуации по отраслям, постановку целей и задач, прогнозирование, проектную часть. Однако на практике такие документы по своей сути могут очень сильно варьироваться: один мастер-план будет представлять собой скорее набор проектов и практических решений, с минимально необходимой аналитической частью, другой станет большой полноценной стратегией с большой аналитической, проектной, плановой составляющей. Однако в последнем случае, так же, впрочем, как и в первом, сущностно план может либо носить общий концептуальный характер, т. е. представлять собой совокупность идей и предложений, целеполагания, объединенного общим концептом, общей идеей, либо нет. Это отнюдь не говорит о том, что такой целостный концептуальный вариант (хотя все планы так или иначе делают заявку на такой статус) принципиально лучше более практически ориентированного. Далеко не всегда возможно и целесообразно создавать полностью концептуально целостный документ.

Яркий пример большого и целостного документа – мастер-план Якутска. Но здесь речь идет об уникальном городе, уникальном не только своей этнокультурной спецификой, но и всем образом жизни его жителей и своим положением. И весь мастер-план этого города пронизан учетом этой уникальности и целостности – увязан на тему вечной мерзлоты, специфического климата и особой культуры, развития криотехнологий. Такие города даже в условиях такой многообразной и многокультурной страны, как Россия, скорее исключение, чем правило.

Значительная, если не большая часть российских городов, это в том числе видно из анализа мастер-планов, достаточно стандартные и типовые, и попытка создать для них концептуально целостный документ, увязанный общей идеей, может привести скорее к обратному – к тому, что эта стандартность будет закрепляться и воспроизводиться. В то время как фрагментарный, более практический подход к рассмотрению каждой отрасли городской жизни отдельно может привести к созданию как раз той самой, пускай и минимальной, уникальности. При правильном подходе через точечные проекты и меры можно добиться создания определенной уникальности даже самого стандартного города.

В этом плане, с учетом как раз подобной специфики – достаточно высокого уровня схожести по проблемам, образу жизни, социокультурным особенностям отечественных городов – значительная часть, по крайней мере, рассмотренных нами мастер-планов скорее представляют собой документы не с одной моноидеей (или проектом, совокупностью проектов под общей идеологией), создающей некую целостность, единство концепции документа, а с несколькими ключевыми идеями, практическими проектами, часто совпадающими с общим целеполаганием для города – его образом будущего, миссией, целями и задачами.

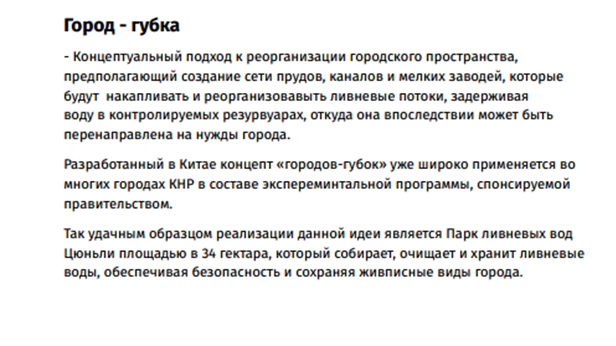

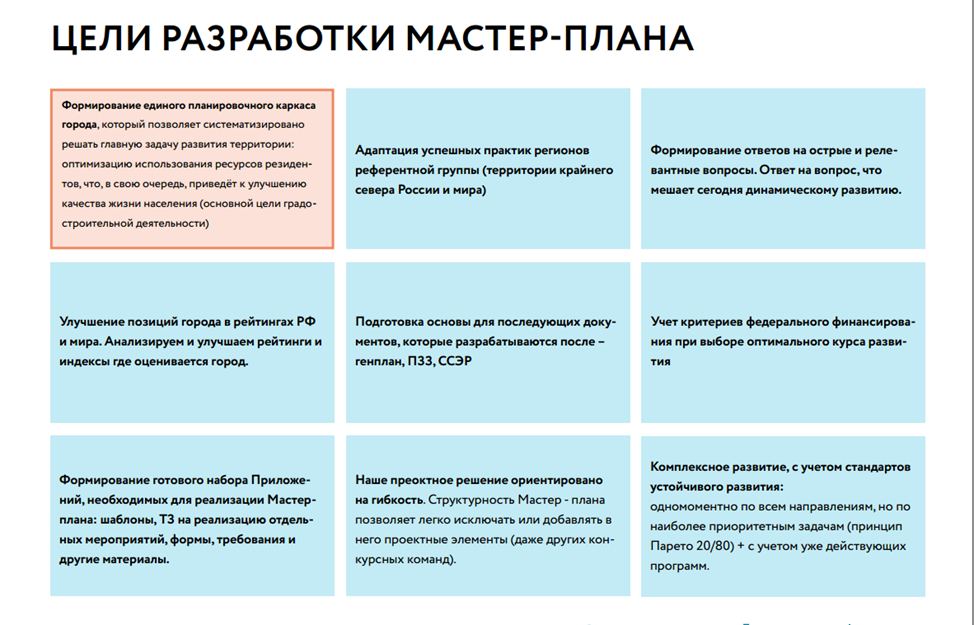

Один из примеров концептуальной идеи (конкурсный вариант мастер-плана для г. Назарово).

Специфика отечественных мастер-планов, если рассматривать их презентационную публичную часть, заключается, в отличие, например, от изученных нами иностранных, в большой представительской и иллюстративной составляющей, в повышенном внимании, особенно в проектной части документа, к визуальному оформлению, в высоком уровне наполненности картографическими материалами.

При этом, по достаточно субъективному, но все же важному и интересному для нас качественному критерию, мастер-планы можно разделить на документы в большей степени формализованные и стратегические, сходные с генеральными планами и стратегиями экономического развития в том плане, что в них делается упор на детальную проработку общего инфраструктурного, экономического и иных каркасов города, и на планы с большей степенью детализации и внимания к проблемам обычных жителей, фокусирующимся (при этом не отказываясь от проработки тем жилищного строительства, инфраструктур и экономического развития) на теме удобства и комфорта жизни в городе. Последние можно назвать условно «урбанистическими», исходя из сформировавшегося в массовом сознаний стереотипного понимания слова «урбанизм». В этом отношении все-таки большая часть изученных мастер-планов старается соблюдать определенную «золотую середину», уделяя внимание определяющим всю жизнь города экономическим, социальным и инфраструктурным проектам, но не забывая о конкретных проектах улучшения городской среды. Наиболее удачным примером детально проработанного «урбанистического» мастер-плана, однако ни в чем не уступающего остальным в качестве проработки вопросов развития социальной и экономической сферы, можно назвать мастер-план Дербента. Однако, опять же, мы не можем не отметить, что столь подробный, уделяющий внимание детальным, точечным проектам развития городской среды мастер-план разрабатывался для уникального, богатого историей и туристического города. Выбор направленности мастер-плана по обозначенному критерию напрямую связан с объективными первоочередными потребностями населенного пункта и его жителей.

Работа с обществом: характеристика направления и практики.

Ввиду отсутствия, по крайней мере, до настоящего момента, четкой фиксации и стандартизации процесса мастер-планирования сложившиеся практические приемы и подходы при разработке мастер-планов в России – практики и идеи, методики, способы преподнесения материала – отличаются достаточно большим разнообразием. В рамках данной работы мы постараемся дать общую характеристику приемов и подходов по наиболее интересному и все еще не являющемуся общепринятым в полной мере для сферы градостроительства направлению – работе с обществом, выделив те моменты, которые, по нашему мнению, могли бы быть внедрены повсеместно. Особый акцент мы сделаем на практиках исследования общественного мнения и способах вовлечения горожан в процессы развития и управления собственным городом.

Говоря о мастер-планах российских городов, следует отметить, что далеко не во всех из них на нужном уровне проделана работа по разъяснению жителям целей и задач, самого смысла этого документа. И еще реже, к сожалению, обозначаются какие-либо планы или просто общие контуры мероприятий, политик по PR-продвижению этого документа. Поэтому для нас большой интерес вызывают те примеры, где эти пункты все-таки прописаны.

Четкое обозначение целей, миссии, сути мастер-плана содержится, например, в мастер-планах Якутска и Грозного. Данная практика представляется правильной и востребованной как для объяснения самих задач разработки мастер-плана перед заказчиками или просто широким кругом представителей органов власти и бизнеса, так и для разъяснения смысла документа гражданам. Последнее представляется даже более важным с учетом низкого уровня знаний жителей городов даже о назначении вполне устоявшихся документов вроде генерального плана.

Пример мастер-плана Якутска

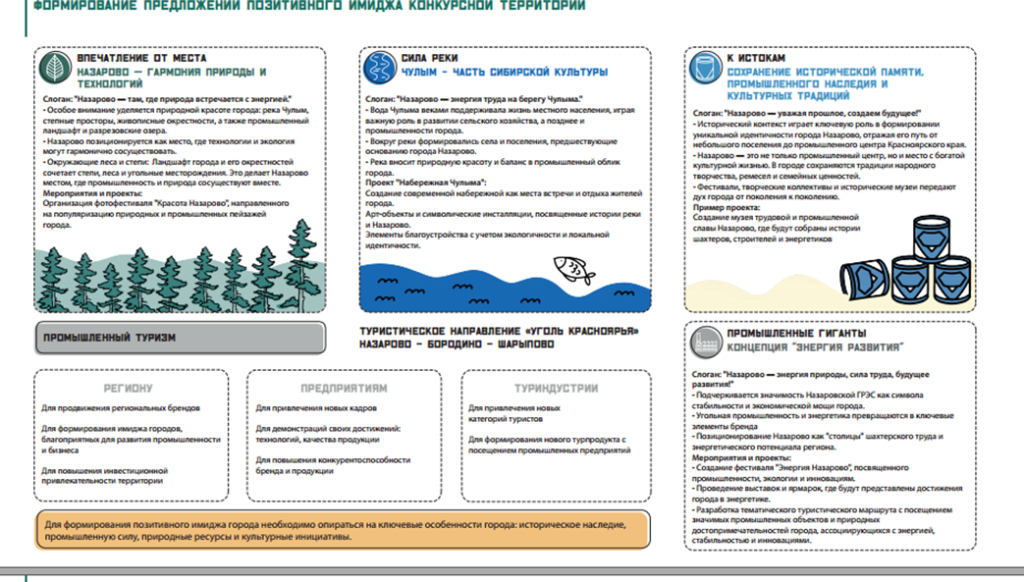

Предложения по PR-продвижению, формированию имиджа, бренда города/территории встречаются гораздо реже, несмотря на особенную важность данного направления в случае постановки амбициозных задач развития города и особенно в случае, если речь идет о развитии в нем туризма. В этом контексте четкое обозначение целей документа для жителей тоже является такой небольшой частью усилий по PR-продвижению. Данное направление работы необходимо развивать, как нам представляется, не только в плане разъяснения состава самого документа или его презентации – с этой задачей представители заказчиков вполне успешно справляются в рамках работы со СМИ. Важно понять, что многие решения и предложения мастер-планов и других стратегических документов могут быть успешно воплощены в жизнь только при соответствующих усилиях по пропаганде (в хорошем смысле слова), PR-продвижению. Данные усилия могут быть направлены как на жителей, на повышение их интереса к тем или иным инициативам и проектам, так и на привлечение инвесторов. Без сомнения, целью данного направления может быть и формирование позитивного имиджа территории/города, соответствующего бренда. В этом отношении следует отметить, что предложения по улучшению/формированию имиджа, пускай не всегда всего города, но каких-то отдельных проектных территорий, встречаются куда чаще.

Среди изученных нами проектов мастер-планов документами, где предложения по PR-продвижению оказались прописаны, являются проекты, представленные в рамках конкурса на разработку мастер-планов городов Шарыпово, Назарово и Бородино Красноярского края, организованного Фондом Мельниченко в 2024 году. Правда, тот факт, что такие предложения были представлены, обусловлен, видимо, в первую очередь техническим заданием самого заказчика конкурса в лице представителей Фонда.

Пример: г. Назарово

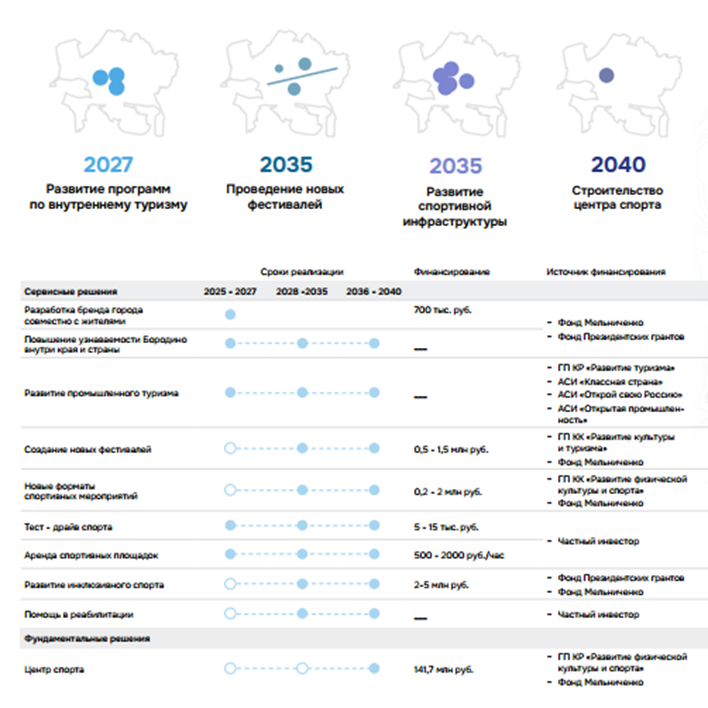

Пример: в одном из вариантов мастер-плана г. Бородино делается акцент в том числе на разработку PR-кампании.

Так или иначе, планы по продвижению мастер-плана и его проектов являются одной из составляющих куда более широкого блока, связанного с работой с обществом, который помимо PR включает собственно социологические исследования, учет мнений и предпочтений граждан, обеспечение их участия в подготовке проектов, а также деятельность по вовлечению горожан уже в реализацию мастер-плана, в управление своим городом.

Если говорить про направление, связанное с исследованиями общественного мнения, то при анализе и разработке мастер-планов оно стало для большинства мастер-планов достаточно привычным и обязательным. Однако существуют большие различия в подходах и уровне проработки, вовлеченности во взаимодействие с гражданами, общественными структурами.

Методы исследования общественного мнения дают серьезное преимущество для получения важной информации о потребностях, идеях и предложениях по развитию города, и, что не менее важно, для предотвращения конфликтов и впоследствии успешной реализации мастер-плана на практике.

Одни разработчики ограничиваются стандартными социологическими опросами, все чаще проходящими в формате интернет-опроса, другие расширяют перечень методов, добавляя публичные слушания, стратегические и экспертные сессии, анализ мнений и предпочтений жителей в социальных сетях и СМИ.

Стандартные примеры работы с обществом при подготовке мастер-планов – Якутск и Кисловодск.

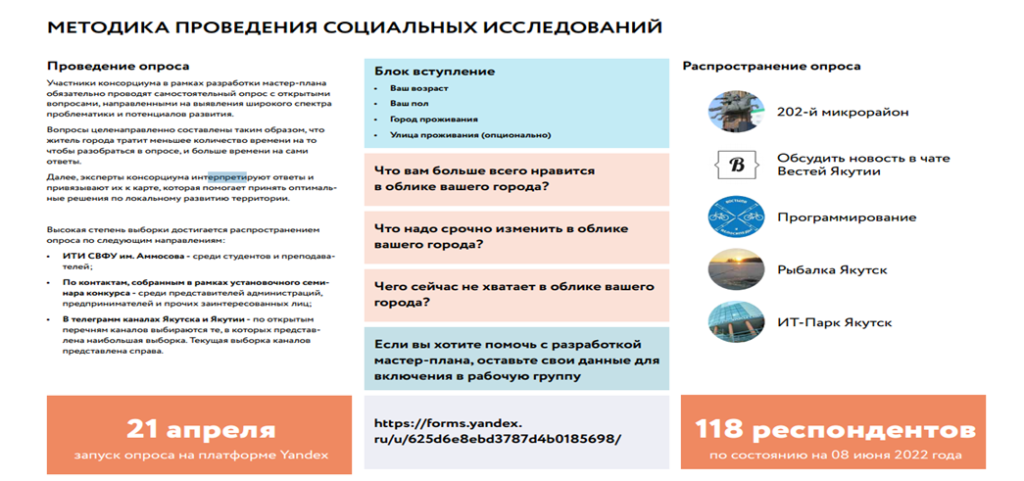

Методика проведения социальных исследований от Института генплана Москвы – мастер-план Якутска. В социальных исследованиях делался упор на точечные опросы с небольшим количеством респондентов и на небольшое число открытых вопросов об облике города: что сохранить, что изменить.

Мастер-план Кисловодска показывает другое, также распространенное направление работы – запуск специального сайта, платформы, интерактивной карты для сбора мнений и предложений жителей.

Если брать зарубежный опыт, то практика изучения общественного мнения, обсуждения основных идей мастер-плана на соответствующих слушаниях является общераспространенной, хотя подходы и методы также различаются от страны к стране.

Пример Амстердама, где при подготовке «Стратегического видения» была запущена общественная кампания «В течение 30 минут». Жителям Амстердама была предоставлена возможность поделиться своим мнением о будущем своего города с помощью масштабной общественной кампании. Название кампании было вдохновлено тем, что «город больше, чем вы думаете»: раньше дорога от Центрального вокзала до Мюидерпорте занимала полчаса. Сайт www.binnen30minuten.nl («в пределах 30 минут») сыграл решающую роль. Онлайн-кампания была тесно связана с поэтапным осуществлением видения и побуждала жителей Амстердама продолжать делиться своими мыслями.

Активно проводилась работа с обществом в разных формах и при подготовке плана Стамбула. В рамках работы над стратегическим планированием были проведены два массовых исследования с участием 3890 и 14 831 человека соответственно, конференции, воркшопы, фокус-группы. При этом конференции и исследования проводились на основе принципа разделения представителей более старших поколений и юных участников.

Интересной и правильной, если вернуться к отечественным стратегиям, является практика, представленная в мастер-плане Биробиджана, где были выделены наиболее активные городские сообщества – это представляется важным и для исследовательских целей, и для последующей работы по реализации плана.

Нередко в качестве дополняющего, а иногда и основного метода изучения общественного мнения при подготовке мастер-планов используется анализ упоминаний в соцсетях. Этот метод достаточно стандартен, сводится к ручной или автоматизированной (через специальные программы) обработке упоминаний и комментариев по тематике городской жизни в соцсетях, СМИ. В целом его применение представляется оптимальным, а иногда – единственно возможным способом учесть мнения жителей. Необходимо учитывать, что при анализе соцсетей разработчики мастер-плана получают срез мнений наиболее активных жителей по вопросам, в наибольшей степени их интересующим. Это позиции, которые люди уже для себя четко сформулировали, точно зная, что их беспокоит и что им нужно, тогда как в случае когда исследователь в социологических опросах задает свои вопросы, последние далеко не всегда вообще когда-либо обдумывались горожанином. Кроме того, преимуществом этого метода является то, что он может обеспечивать как для разработчиков плана, так и для городских и региональных управленцев определенный риск-менеджмент – позволяет вовремя найти конфликтные проблемные точки и ситуации, которые при определенных обстоятельствах могут в принципе сделать невозможным реализацию того иного проекта. Классические социологические методы: опросы, фокус-группы и др. далеко не всегда позволяют выявить такие точки или при их применении это сделать сложнее. Данный подход уже более десяти лет активно используется на уровне государственного политического управления, в том числе через систему центров управления регионом, которые собирают аналитику и запросы горожан в соцсетях, передавая их ответственным за каждую конкретную сферу жизни органам власти и местного самоуправления для решения волнующих граждан конкретных проблем.

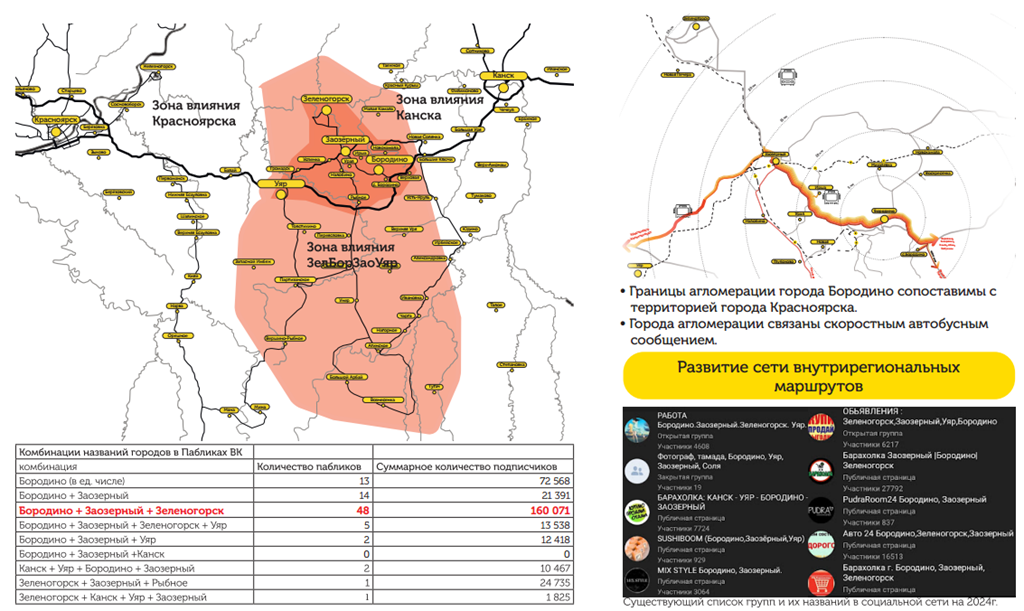

Анализ соцсетей применяется не только в вышеописанных направлениях. Например, в одном из вариантов мастер-плана г. Бородино проводилось исследование транспортной агломерационной связанности жителей различных населенных пунктов через анализ упоминаний различных комбинаций этих названий в группах и запросах, отзывах в соцсетях.

Еще одно интересное направление использования этого метода представлено при анализе идентичности территории и качества среды в мастер-плане Якутска. В документе применялся цифровой анализ городской среды на основе изучения геопривязанных фотографий, размещенных в социальной сети «ВКонтакте». Следует отметить, что различные похожие варианты этого метода применялись и в других мастер-планах. По результатам применения подхода формируется тепловая карта распределения фотографий городской среды, которая наглядно показывает расположение наиболее популярных и фотографируемых мест, выявляет главные точки притяжения и популярные и локальные форматы времяпрепровождения.

В одном из конкурсных вариантов мастер-плана г. Бородино также применен метод фиксации фотоактивности жителей посредством изучения данных из соцсетей.

Вовлечение в процесс развития города. Особым поднаправлением работы с населением, жителями городов, редко встречающимся, является вовлечение граждан в процессы управления и развития населенного пункта. Хороший пример дает мастер-план Норильска, где подробно описаны механизмы вовлечения горожан в социально-экономическое развитие, а также кейсы из практики европейских городов.

В контексте изучения методов вовлечения граждан в процесс развития города и организации местного самоуправления (не в юридическом, а в фактическом понимании этого термина – вплоть до уровня двора и квартала) особый интерес представляет совокупность конкурсных проектов мастер-планов, разработанных различными консорциумами участников для трех городов Красноярского края: Бородино, Назарово, Шарыпово.

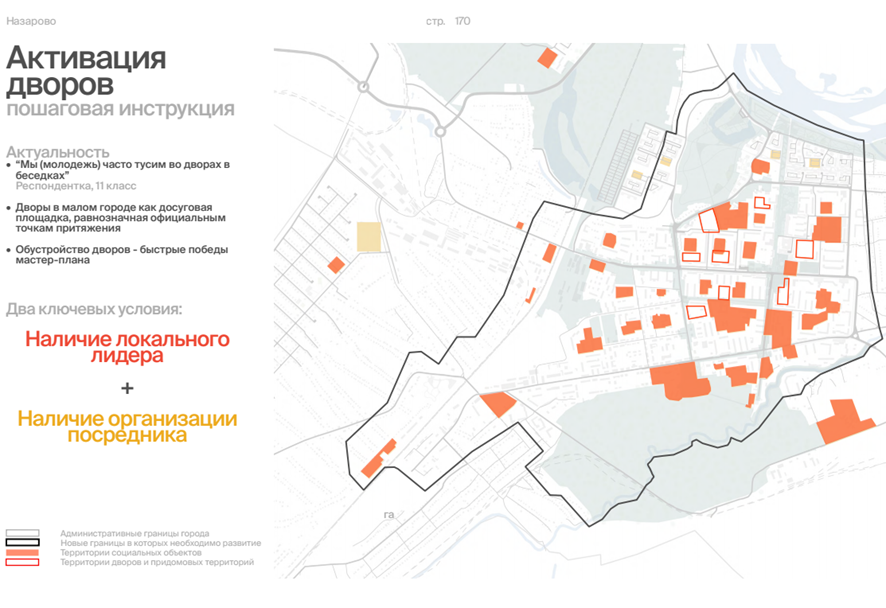

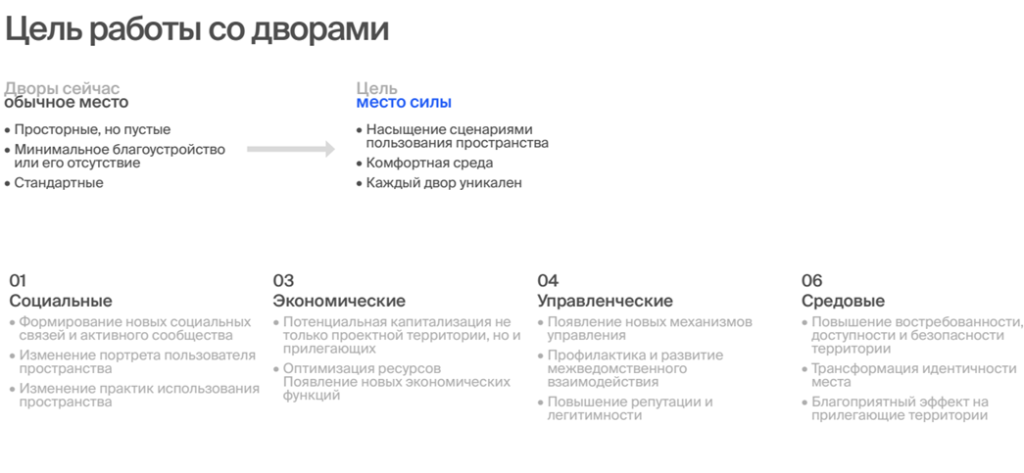

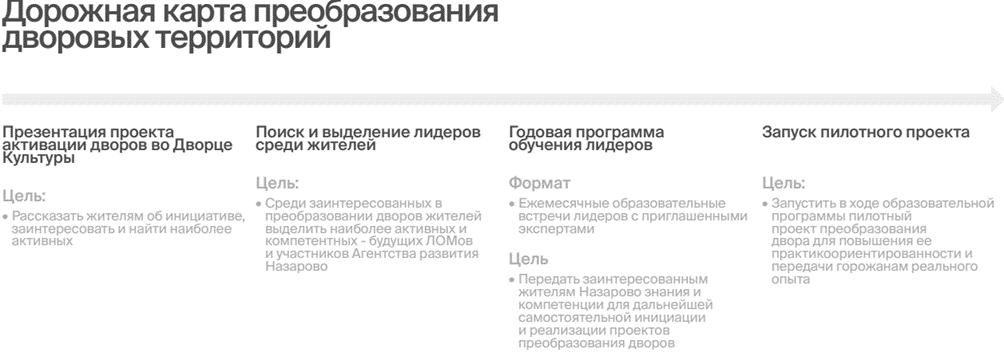

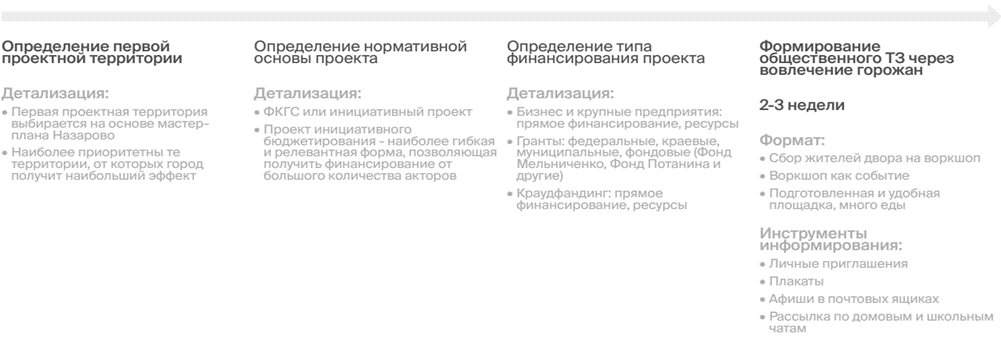

Если говорить обобщено обо всех вариантах для всех трех городов этих конкурсных мастер-планов, то можно отметить присутствие постоянно действующих инструментов активизации городской жизни: советов горожан, проектных сессий, мастер-классов. В частности, упор делался на советы горожан как действующие инструменты постоянного вовлечения жителей. Сейчас на практике в указанных городах, как сообщали представители Фонда, работает 12 таких советов, и их число планируется увеличить. В частности, в варианте мастер-плана г. Назарово от консорциума IND xI + P подробно прописана инструкция по активации дворов.

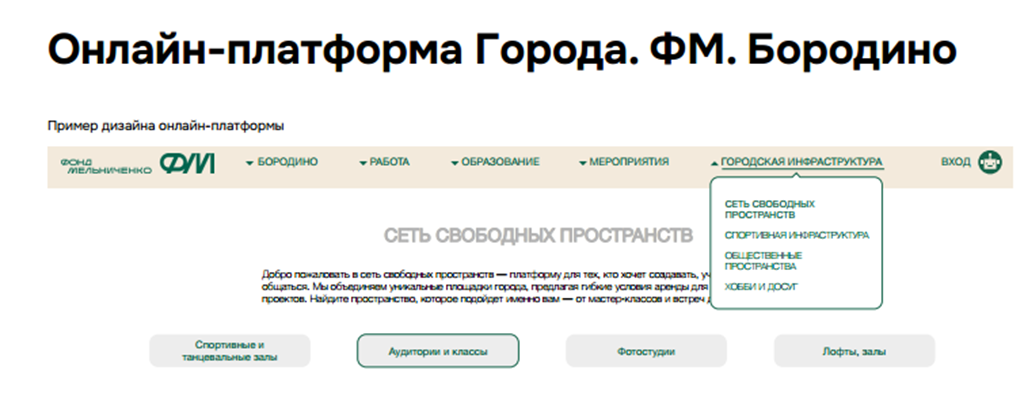

В версии мастер-плана г. Бородино от консорциума «МОНОГОРОД 2.0» среди целей развития ставится важная, но многими не обозначаемая цель – создать городской центр общения; расписываются конкретные проекты и этапы реализации этой цели. Цель эта достигается, согласно замыслу авторов, через создание онлайн-платформы города «ФМ. Бородино».

Несмотря на наличие столь хорошо расписанных примеров с инструкциями по налаживанию процессов вовлечения граждан, это направление в отечественных мастер-планах встречается все еще редко и чаще всего фрагментарно.

При анализе различных практических подходов, методик и техник мы сознательно сделали акцент на этом большом блоке, связанном с теми или иными формами взаимодействия, собственно, с гражданами, жителями городов. И если методики исследования общественного мнения все-таки применяются в отечественном мастер-планировании повсеместно, идеи по PR-продвижению также постепенно начинают применяться в стратегиях для городов, то остается незаслуженно обделенной вниманием тема вовлечения.

Специфической особенностью отечественных городов и, соответственно, самих процессов планирования является, применительно к вопросу вовлечения, тот факт, что если в зарубежных мастер-планах, особенно для развитых и достаточно старых городов Европы, такой насущной потребности, как делать акцент на вовлечении, не возникает ввиду достаточно развитой культуры самоуправления и участия в городской жизни, то для городов России это очень актуальная тема. Представляется, что для развития российских городов важно не только обеспечить материальную сторону городской жизни необходимыми стратегиями и ресурсами, но запустить, перезапустить, где-то даже создать города как социальные субъекты, способные к реальному самоуправлению, саморазвитию. Не может быть успешным, процветающим, живым город (да и городом тоже не может быть на самом деле) с безразличными к его жизни жителями, живущими там как во временной гостинице, как на вахте. Не может он быть в долгосрочной перспективе успешным не только с точки зрения социальной жизни и эффективности управления\самоуправления, но и с точки зрения той самой экономики. Ни один сегодняшний документ стратегического планирования, в том числе мастер-план, не обходится без признания огромной важности такого направления, как привлечение инвесторов, развитие малого и среднего бизнеса. Также и среди экспертов, в том числе прямо вовлеченных в процессы мастер-планирования, градостроительства и стратегического управления, также общим местом становится понимание огромной важности обеспечения или создания саморазвивающихся, способных к самостоятельному экономическому развитию городов. На практике успешность данной работы напрямую связана с показателями активности, вовлеченности жителей и бизнеса (а предприниматели – это не просто такие же жители, но и гораздо более активные просто в силу своей роли, а значит и более важные) в жизнь своего города.

Так или иначе, в будущем, пускай и не обязательно через механизм мастер-планирования, а через другие направления, указанная деятельности по вовлечению получит распространение. Например, недавно на государственном уровне был объявлен конкурс «социальных архитекторов» – пожалуй, именно это определение как нельзя более соответствует тому направлению работы, о котором здесь идет речь. К слову, и представленные выше примеры проектов по вовлечению являются успешной иллюстрацией того, как на практике может воплощаться та самая «социальная архитектура».

Представляется, что для самого городского управления, мастер-планирования «социальная архитектура» по всем направлениям взаимодействия с обществом важна не меньше, чем классическая архитектура, а градостроительство может быть и таким, какое вытекает из приписываемого Аристотелю определения города как «единства непохожих» или трактовки византийского историка Никиты Хониата, для которого город – это «собрание благородных мужей».

Подводя итоги нашей работы, опираясь на анализ результатов отечественного мастер-планирования за 15 лет его активного применения, можно смело предположить, что и в указанном направлении – усиление деятельности по изучению и взаимодействию собственно с горожанами – российская практика планирования сможет развиваться достаточно успешно. Если мы говорим о России, то следует отметить, что несмотря на долгое отсутствие общепринятых единых стандартов и законодательного регулирования, в нашей стране сложилась определенная общая практика подготовки таких документов. И нельзя сказать, что она фундаментально хуже тех образцов планов из-за рубежа, с которыми нам удалось ознакомиться. Проблема в первую очередь в изначальных неравных стартовых условиях для российских городов. Коренится она в большей степени в истории, если мы проводим сравнение, например, с городами Европы.

Для сложившихся условий российские мастер-планы, если говорить обобщенно, являются в полной мере адекватными. Очевидно, что существует множество проблем, в первую очередь в сфере реализации на практике заложенных в план идей. Отдельной проработки заслуживает вопрос определения организационной формы, структуры, которая будет отвечать за его воплощение в жизнь. При этом конкретные механизмы реализации мастер-плана, так или иначе, но во всех изученных документах находили свое отражение. Некоторым мастер-планам не хватает определенной концептуальной проработки, но, как говорилось выше, не везде это возможно сделать.

Судя по имеющимся новостям, в ближайшее время, в пределах 2025 года в Градостроительном кодексе будет утверждено, законодательно закреплено определение мастер-плана, что упростит работу с этим документом, который получит четкий правовой статус. Однако, как представляется, да и как это видно из имеющихся данных о содержании поправок в Градостроительном кодексе, законодательная фиксация вовсе не означает четкой регламентации всех подходов и практик. Хотя и есть риск того, что многие заказчики пойдут по пути наименьшего сопротивления, серьезно минимизировав состав документа.

Так или иначе, все методики, практики и идеи мастер-планирования не могут быть, да и не должны быть отражены на законодательном уровне и четко ограничены и зафиксированы – это в принципе будет деструктивно. Сама жизнь и развитие городов, имеющаяся неизбежная их конкуренция, в том числе за население и ресурсы, при любой модели государственного развития расставит всё по местам и выявит на деле востребованность тех или иных подходов к мастер-планированию, способствуя дальнейшему совершенствованию данного документа.